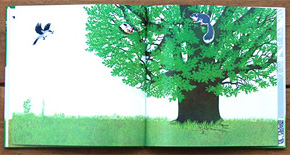

| 作者イエラ・マリは、視覚教育を研究したというだけあって、一度、目に飛び込んできたら、簡単に忘れられない絵を描く。表紙の絵からしてそうだ。表と裏の表紙を開くと、1枚の絵となり、見ているものはその絵に取り込まれ、いきなり、とある野原の木の前に投げ出される。そこに立ちすくむことになる。 |

|

| 普通、絵本を読むとき、子どもたちは、お話の中にでてくるものに乗っかって、そのお話の中に遊ぶが、この絵本は乗っかれない。そばに立って、傍観者として見るしかない。ページをめくるごとに進んでいく事柄を、視覚のみで感じ取り、見つけ出し、時計のように心に刻んでいくしかないのだ。みんな「時の番人」となる。 1ページめくるごとに、時が経っていく。木は動かない。どのページを開けても、同じところに、同じ木が立っている。こんなに枝が複雑に広がっているのに、どのページの木の枝も、間違いなく同じだ。傍らにある草花も、同じところに位置している。確かにこれこそ、定点カメラの目線だ。だが、木も草花も、時が経つのと同時に、「生きているじゃないか」という実感さえ伴って変化していく。それほど見事な絵なのだ。別に写実的な絵ではない。むしろ、デザイン的な要素が強い絵だ。葉っぱのざわめきが聞こえ、鳥のさえずりも心地よい。リスは実に素早い動きをしている・・・ような気がしてくる。 それにしても、この絵本の、木を取り巻く一年間は、なんてドラマチックなのだろう。静かな冬の序章から始まり、速度を増しながら、クライマックスへとなだれこんでいく。木に実がなり、紅葉し、赤い葉っぱがはらはらと散っていくところなどは、圧巻だ。視覚的に圧倒的な迫力を持っている。ため息が出る。 |

|

|

| 文字はいっこうに出てこない。この絵本には、お話のテキストがないのだ。目にした画面から、自分が受け取っていけるものを、楽しむしかないということだ。「ああ、冬だな。」とか、「やあ、リスが出てきたぞ。」とか、「葉っぱが出てきたな」とか、「鳥が飛んできた。何の鳥だろう」とか、「こんなところに花が咲いてるよ。」とか「みごとに秋だ。」とか。 子どもたちの頭の中には、どんな考えが、浮かんでは消えるのだろう。 |

| Kちゃんは、おしゃまな4歳の女の子。お母さんにこの絵本を紹介したとき、「先生、この絵本はどう読んでやればいいのでしょう?」と、聞かれた。どうもこうも、絵を楽しむしかない。親子で絵本を開く。Kちゃんは黙ってみているだけだという。お母さんは、ほんとにこれでいいのだろうかと疑問をもちつつ、じーっと、Kちゃんの言葉を待っていたらしい。よく我慢したなあと感心する。ある日、満を持して、Kちゃんが、お母さんに「木のうた」を読んで聞かせてくれたそうだ。お母さんの我慢が花開いたというべきか。そのお話は、言葉は拙いながら、リスの話だったそうだ。子どもの観察力を育てるのは、お母さんしだいかもしれない。 |