| 絵本にでてくる食べ物は、話とともに、本物さながらのおいしそうな印象を残すらしい。ただし、すぐれた絵本であることが必要な条件である、ということはいうまでもない。 ある絵本をめくりながら、大人になった娘が言うことには、「あれ、このカステラ、湯気が出てない。子どものとき読んでくれた絵本は、湯気がでていたのに。」漫画ではあるまいし、絵本の絵には、湯気なんか描いてあるわけがない。しかし、彼女は、湯気が出ていたはずだと言い張る。「あんまり、おいしそうだから、すごく食べたくなったのよ。今でも思い出すと食べたくなる。」読んでいるうちに、頭の中に描いたイメージは、ホカホカのカステラになっていたのだろう。ゼラルダの料理はどうだったのだろう。娘曰く、「ゼラルダだけにしか作れない、魔法がかかったような、とても特別な料理よ。」 この絵本の料理には、名前がつけられている。大げさな話、どんなものにしろ、名前というのは、古代から大切にされているもので、そのものの本性を表す呪文のようなものだ。人の名前や、地名はもちろん、ものに名前をつけた瞬間から、そのものは特別なものになり、存在の意味を成してくるという考え方もある。 たかが、料理なのだが、絵本を楽しんでいる子どもたちにとって、料理に名前がついているのと、いないのでは、明らかに話の印象が違ってくる。読んでいるこちらまで、何かの魔法にかかってしまう。 |

|

|

|

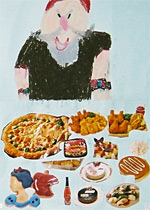

| 子どもたちに、テーブルについた人喰い鬼を描いてもらう。料理は、本や新聞広告からおいしそうなものを選んで、丁寧に切り抜いた。果たして、人喰い鬼のお気に召すだろうか。 |