三歳も終わりに近づいて、やっと絵本を楽しむようになりました。

もう、四歳向けの絵本などを与えたほうがよいのでしょうか。

よく、絵本の裏に、~歳向けとか、書いてありますが、それに捕らわれないで、読み進めた方がいいと思います。

読み始めが、何歳だとしても、はいり口に、必ず読んでほしい絵本があって、その後に、読み進めて欲しい順番があるんです。

おすすめの順番、![]()

とよんでいます。

絵本に最初に出会うものとしては、どのような絵本を選ぶとよいのでしょうか。

まずは、子どもに受け入れられやすい、身の回りの題材であることですね。

絵本としての、基本の「つくり」をしているということも大切です。

絵本の基本の「つくり」とは、どういうことでしょう。

力のある絵があって、それにぴったり合った少ない文節のお話がついているものです。めくるたびに、お話が進んでいくんだな、と絵本の形式に、親しむことができるような「つくり」のことです。

そういった絵本もいろいろあって、迷いますが、たとえばどんな絵本でしょう。

3つのシリーズをお薦めします。

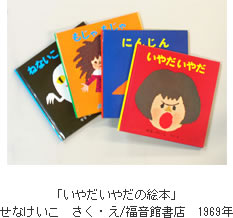

せなけいこさんの「いやだいやだのほん」シリーズ

ブルーナの「子どもがはじめて出会う本」3シリーズ

バーニンガムの「ちいさいえほん」シリーズ

は、はいり口として、読んでほしいですね。

ブルーナの本はよく読みますし、「いやだいやだ」は、よく見かけるので、読んでいます。でも、バーニンガムのは、ちょっと、地味な絵本のように見えますが。

色味の印象が、地味ですからね。でも、子どもの生活の中の、大人が気づかない大切なものがつまっているんですよ。

私は、この絵本の楽しさが分かる大人でいたいと思っているんです。

そういう子どもの気持ちに気づくって、なかなかできないですよね。

子どもは、場面場面に合わせて、いろいろな考えが浮かんでいるはずです。

何かを目にしたとき、それに関連したことを思い起こしたりする回路が、絵本によって鍛えられているのではないかと、思ったりします。

冒険もののような、わくわくする絵本も読んであげたいと思ったのですが。

子どもは、毎日の出来事が、わくわくする冒険であって欲しいものですが、大人にとっての些細なお話でも、十分、絵本の世界で冒険できると思います。

お話が次々に展開するよりも、絵を見ながら話を聞いて、何かを想起するような、適度な間をとることのできる絵本から始めたいですね。

どうしても、いろいろな絵本を次々と読んであげたくなるんですよね。

来るべきときまで、楽しみにとっておくぐらいの気持ちでいかがでしょう。

まずは、しっかり、絵本から受け取る感情を耕してあげてください。これから、ずっと絵本を読んであげるなら、より深く内容を受け取れるようにしてあげたいでしょう。

段階を経たほうが、子どもの、絵本に対する受け取り方が、全く、変わってくる気がします。

どんなふうに違うのですか。

感じ方が浅くなってしまう?

厳密には、どうということは言えないのですが、場面から自分なりに発想する力が弱いように感じます。いろんな思いが浮かんでこないんです。

絵本に限らず、最近、物事を上滑りに捉える子どもが増えているような気がしています。

普段、あまり気付きませんが、そうなんですか?

先日、子供たちにあじさいを見せて、葉っぱを好きにしていいよ、という機会がありました。

もぎり取って、葉脈を残してむしる子、たたき潰して汁を出しにおいを嗅ぐ子、いろいろいましたが、こわごわ一枚とって、一応表と裏を眺めるだけ、という子どもが多いのに、がっかりしました。

それだけのことでは、何とも言えませんが、そういったことが、いろいろな場面であるのです。興味のままに踏み込んでいく経験が少ないんでしょうね。

物事との出会いや触れさせ方を形骸化させているのは、大人に責任があるのかもしれません。

絵本を読んであげることは、そういうことにも、役に立ちそうですね。

この後、絵本年齢は、どのように進んでいくのでしょうか。

初めての出会い絵本の段階は、十分時間をかけて、いよいよ、絵本の入門年齢に進みます。

その後、2~3年かけて、昔話、創作絵本、そして、図鑑や科学絵本、を取り混ぜながら、絵本年齢を上げていきます。

学齢期に入っていくと、絵本年齢は、物語本としての童話、創作、神話、ファンタジーへと重なっていくのが、理想です。

まだまだ道のりは長いですね。

いずれにしても、何歳かということではなく、どの段階の絵本をしっかり受け止められているのかという絵本年齢を基準にしていってほしいと思います。

つづきは次回に、くわしくお話しましょう。

…今日挙げた三冊は、以前のコーナーでも詳しくお話したことがあります。